購買計画と受入・検収管理: 2009年2月アーカイブ

製品をつくるために、部品や原材料の調達は、通常設計が完了し、部品表がつくられてから、これを使って手配が行われる。しかし、受注生産などにおいて、設計が完了してからでは間に合わない品目、つまりリードタイムが非常に長い部品や材料は、設計が完了する前に、いままでの経験を生かし、先行して手配しておくことがある。このような手配の方法を先行手配という。この場合、MRPにより手配計画を行うのではなく、人手によって行う。

Lead Time 手番、先行日数

オーダーを発行してから作業がなされ、そのオーダーが完了するまでの期間をいい、先行日数とか手番などともいわれる。通常、日数で表現される。

一般に次のようなものがある。

●ペーパーリードタイム

●購買リードタイム

●製造リードタイム

●外注リードタイム

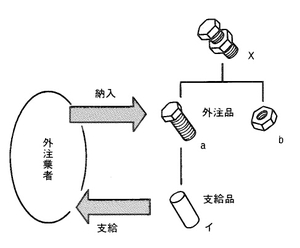

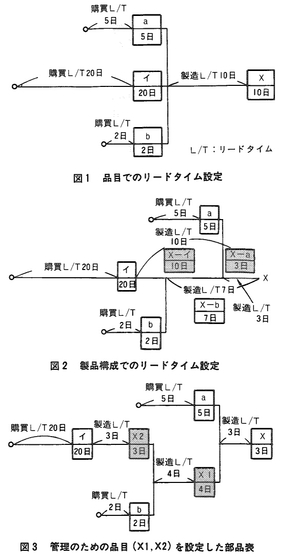

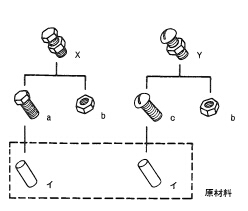

リードタイムは部品表に登録するが、この時、部品表の品目に設定するか、製品構成にもたせるかによって、その意味合いはかなり違ってくる。ほとんどの製造業では、上位品目をつくる時点ですべての下位品目が、そろっていると仮定して、資材計画が行われる。この場合は図1で示すように、リードタイムは各品目に設定される。

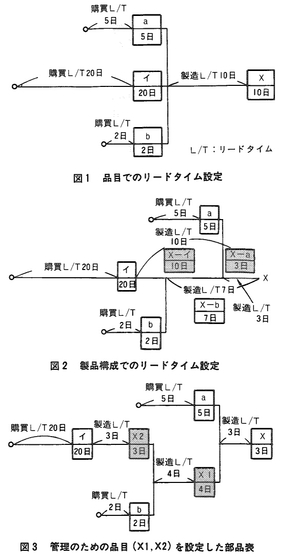

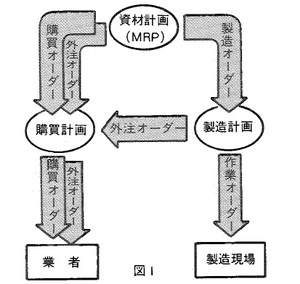

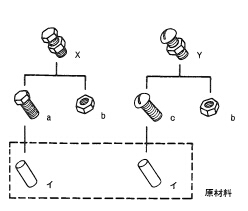

また、船舶などの大型製品や特殊な製品を扱う製造企業、それに、製造や組立のリードタイムが非常に長い場合などは、図2で示すように、品目と品目の関連を示す製品構成にリードタイムを設定する。このようにすることで、部材の在庫期間が短縮でき、製造や組立の計画をより細かく行うことが可能となる。しかし、このような考慮は、一般の製造業では、ほとんど払わなくてよい。リードタイムの長さからいって、それほど神経質になる必要もないし、あまり長いリードタイムの場合は、図3で示すように、中間に管理品目を設定するのが普通である。

このようにして設定されたリードタイムを用いて、オーダーの予定開始日を算出する。

関連用語: リードタイム計算

オーダーを発行してから作業がなされ、そのオーダーが完了するまでの期間をいい、先行日数とか手番などともいわれる。通常、日数で表現される。

一般に次のようなものがある。

●ペーパーリードタイム

●購買リードタイム

●製造リードタイム

●外注リードタイム

リードタイムは部品表に登録するが、この時、部品表の品目に設定するか、製品構成にもたせるかによって、その意味合いはかなり違ってくる。ほとんどの製造業では、上位品目をつくる時点ですべての下位品目が、そろっていると仮定して、資材計画が行われる。この場合は図1で示すように、リードタイムは各品目に設定される。

また、船舶などの大型製品や特殊な製品を扱う製造企業、それに、製造や組立のリードタイムが非常に長い場合などは、図2で示すように、品目と品目の関連を示す製品構成にリードタイムを設定する。このようにすることで、部材の在庫期間が短縮でき、製造や組立の計画をより細かく行うことが可能となる。しかし、このような考慮は、一般の製造業では、ほとんど払わなくてよい。リードタイムの長さからいって、それほど神経質になる必要もないし、あまり長いリードタイムの場合は、図3で示すように、中間に管理品目を設定するのが普通である。

このようにして設定されたリードタイムを用いて、オーダーの予定開始日を算出する。

関連用語: リードタイム計算

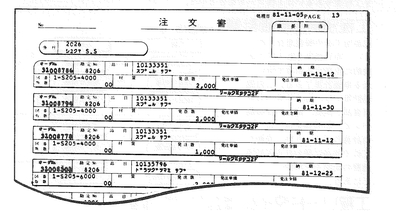

Order 手配

製品、組立品、部品など、それぞれの品目をつくったり、買ったりする場合、その品目、納期、業者または製造係などで固有に識別できるように設定した指示や手配を示す。通常、オーダーには識別コードとしてオーダー番号がつけられ、製造品目であれば製造指示書、購入品目であれば注文書として手配される。

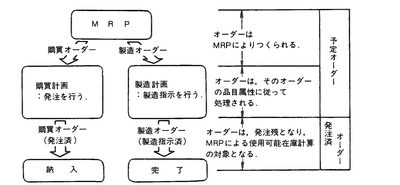

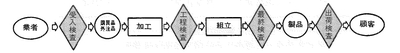

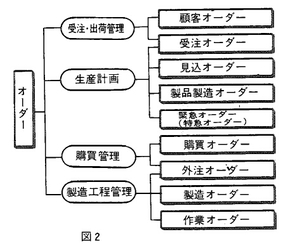

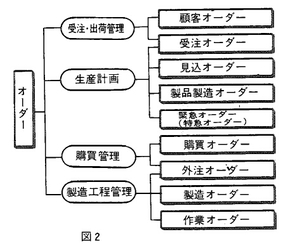

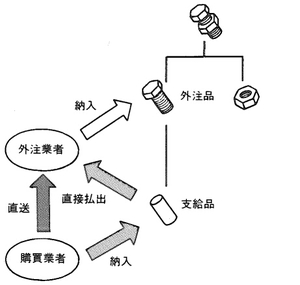

オーダーの種類は、各品目の手配内容によって図1に示すように分けられる。

● 製造オーダー:製造品目に必要なオーダーで、自社内で製造する内作オーダーと外注業者で製造する外注オーダーとに分けられる。なお、内作オーダーは、製造工程単位に展開されて作業オーダーとなる。

● 購買オーダー:購入品目に必要なオーダーで、品目、納期、所要量のほかに業者に関する情報や単価、納入情報などを付して手配される。

● 外注オーダー:外注オーダーには、あらかじめ品目単位で外注として設定されているものと、製造計画後に能力などの関係で、外注として決まるものがある。普通、前者は品目外注といい、後者は工程外注という。いずれにしても、通常の手配情報のほかに業者情報が付加されて手配される。

● 作業オーダー:製造オーダーのうち内作オーダーを、必要な工程の単位に分けたオーダーである。

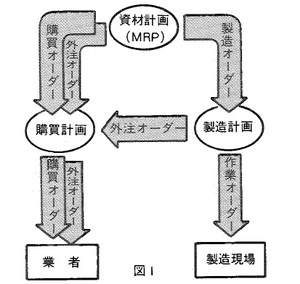

また、生産管理の各機能から捉えると、扱うオーダーは図2のように分けることができる。

関連用語: オーダー状況

製品、組立品、部品など、それぞれの品目をつくったり、買ったりする場合、その品目、納期、業者または製造係などで固有に識別できるように設定した指示や手配を示す。通常、オーダーには識別コードとしてオーダー番号がつけられ、製造品目であれば製造指示書、購入品目であれば注文書として手配される。

オーダーの種類は、各品目の手配内容によって図1に示すように分けられる。

● 製造オーダー:製造品目に必要なオーダーで、自社内で製造する内作オーダーと外注業者で製造する外注オーダーとに分けられる。なお、内作オーダーは、製造工程単位に展開されて作業オーダーとなる。

● 購買オーダー:購入品目に必要なオーダーで、品目、納期、所要量のほかに業者に関する情報や単価、納入情報などを付して手配される。

● 外注オーダー:外注オーダーには、あらかじめ品目単位で外注として設定されているものと、製造計画後に能力などの関係で、外注として決まるものがある。普通、前者は品目外注といい、後者は工程外注という。いずれにしても、通常の手配情報のほかに業者情報が付加されて手配される。

● 作業オーダー:製造オーダーのうち内作オーダーを、必要な工程の単位に分けたオーダーである。

また、生産管理の各機能から捉えると、扱うオーダーは図2のように分けることができる。

関連用語: オーダー状況

購買業者や外注業者が受注した品目を納入する際、受注時に指示された数量を1度に納入せず、何回かに分けて納入することである。また、発注側で、あるまとまった数量で注文し、製造作業に合わせて分納指示する場合もある。

関連用語: 受入

関連用語: 受入

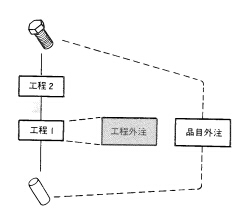

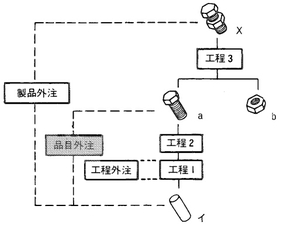

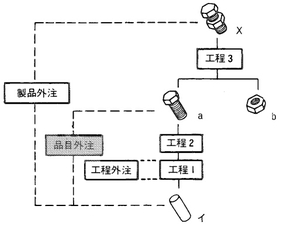

品目は単一工程でつくられるとは限らない。通常いくつかの工程を経てつくられる。品目外注は、ある品目をつくり上げる複数の工程をまとめて一貫して外注することをいう。また、外注業者が製品まで一貫してつくる場合もある。これも品目外注の1つであるが、この場合、とくに製品外注とか一貫外注、完成品外注または外製などと呼んでいる。これは、専門的な設備や技術を必要とし、自社にこれらがない場合や原価引下げ、さらに外注下請業者の育成などのために行われるもので、部品表設定の時に政策的に行われる。このことから、品目外注については、MRPの計画がなされたならば、次に購買品の購買計画と同様に外注計画を行う必要がある。

関連用語: 外注

反意語: 工程外注

関連用語: 外注

反意語: 工程外注

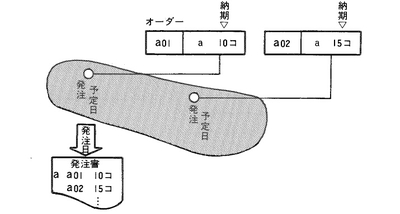

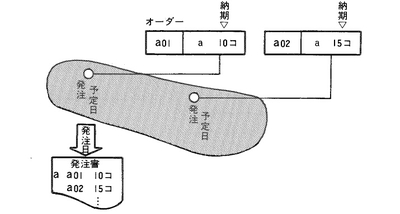

Planned Release Date

オーダーが発注されるべき期日のことである。発注するオーダーが外注オーダーの場合には、その発注予定日に支給品を出庫する必要がある。また、予定に対して、実際に業者へ発注した日を発注日という。各オーダーの発注がオーダー単位に行われる場合は、発注予定日と発注日は同じになる。しかし、一般には一定期間のオーダーをまとめて発注する方法がとられるため、発注予定日と発注日は一致しないことがある。

関連用語: 発注

オーダーが発注されるべき期日のことである。発注するオーダーが外注オーダーの場合には、その発注予定日に支給品を出庫する必要がある。また、予定に対して、実際に業者へ発注した日を発注日という。各オーダーの発注がオーダー単位に行われる場合は、発注予定日と発注日は同じになる。しかし、一般には一定期間のオーダーをまとめて発注する方法がとられるため、発注予定日と発注日は一致しないことがある。

関連用語: 発注

一般に納入残といった場合、品物の発注か受注かの立場によってその解釈が異なる。発注の立場からみると、業者に発注した品目が、そのオーダーの発注量に満たないで納入された時、発注量に対し不足した未納入数量のことを納入残といい、発注残を意味する。一方、受注の立場においては、注文を受けたオーダーの受注量に対し、いまだ納入できないでいる数量のことを納入残といい、受注残を示す。

関連用語: 受入

関連用語: 受入

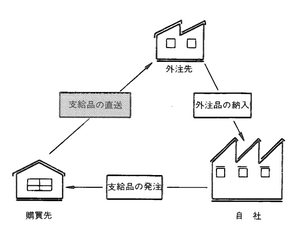

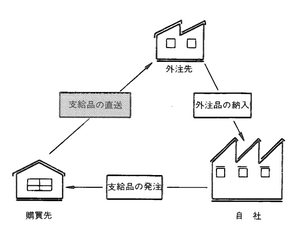

支給品のある外注品を外注業者に発注する時、自社から支給するのではなく、その支給品を購買先から直接、外注業者に送ることを直送といい、その時の支給品を直送品という。また、業者から直接、自社の製造工程へ納入される品目を直送品という場合もある。

関連用語: 支給品

関連用語: 支給品

Direct Sending

支給品のある外注品を外注業者に発注する時、その支給品を自社から支給するのではなく、その支給品を購買先から直接、外注業者に送ることをいう。また、購買品や外注品を納入する場合、その品目を使用する工程へ直接納入することを直送と呼ぶこともある。この場合、伝票処理は自社へ一担納入された時と同様に取扱うのが一般的である。

関連用語: 購買計画

支給品のある外注品を外注業者に発注する時、その支給品を自社から支給するのではなく、その支給品を購買先から直接、外注業者に送ることをいう。また、購買品や外注品を納入する場合、その品目を使用する工程へ直接納入することを直送と呼ぶこともある。この場合、伝票処理は自社へ一担納入された時と同様に取扱うのが一般的である。

関連用語: 購買計画

Traveling Inspection

検査を検査場所で分類した時の1つの方法で、購買品や外注品の受入検査を自社で行わず、購買業者や外注業者などの発注先に行って実施する検査のことである。これは、自社に検査設備をもたない場合や、次工程が外注の場合などに行われる。

関連用語: 検査

検査を検査場所で分類した時の1つの方法で、購買品や外注品の受入検査を自社で行わず、購買業者や外注業者などの発注先に行って実施する検査のことである。これは、自社に検査設備をもたない場合や、次工程が外注の場合などに行われる。

関連用語: 検査

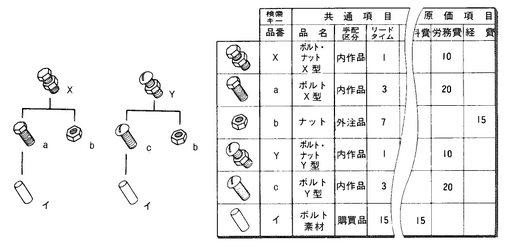

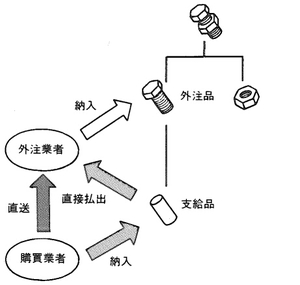

通常であれば、製品は自社の工場でつくられる。しかし、自社の能力では間に合わない時や、自社技術では難しいとか、原価面で他社の方が安い場合などに、外注業者に製作依頼をすることがある。この時、依頼品目をつくるのに必要な部品や素材を自社から外注業者に対して提供することを支給といい、業者に払い出す部品や素材を支給品という。

支給には、支給品を無償で提供する場合と、有償で提供する場合とがある。一般に前者の方法を無償支給といい、後者を有償支給と呼ぶ。また、外注業者に対する支給品の扱いについては、自社から支給する場合と、購買品などの支給品をその購入先の業者から直接支給する場合とがある。前者を直接払出といい、後者を直送と呼ぶ。

関連用語: 支給品、購買計画

関連用語: 支給品、購買計画

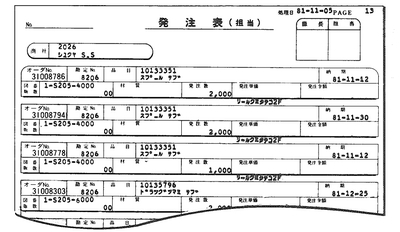

Purchasing Planning

MRPで計画された購買品および外注品について、発注数の見直し、発注業者の選定、注文単価の設定、業者納期の指定、検査予定日の決定などの作業を行う。また、各業者への発注量が能力をオーバーしていないかどうかのチェックも行う。外注品については、外注先および外注品の種類によって支給する必要のある品目があり、そのための支給品の払出計画も行う。

MRPで計画された購買品および外注品について、発注数の見直し、発注業者の選定、注文単価の設定、業者納期の指定、検査予定日の決定などの作業を行う。また、各業者への発注量が能力をオーバーしていないかどうかのチェックも行う。外注品については、外注先および外注品の種類によって支給する必要のある品目があり、そのための支給品の払出計画も行う。

業者から納入された品目を検査して、受入可能となったものを代金支払いの対象として計上するための作業である。MRPシステムにおいて、検収されたオーダーは“完了”となり、注残把握から解除される。

Raw Materials

原材料とは、原料と材料の双方を意味するものである。原料とは、加工をすることによって形や質が変わるものであり、材料とは、そのままの質で製品や部品に使われるものである。物をつくる工場において原材料は、その生産工程で最初に扱われる資材であり、購入部品などと同様に製品を表現する部品表上では最下位に位置する品目である。

関連用語: 購買品

原材料とは、原料と材料の双方を意味するものである。原料とは、加工をすることによって形や質が変わるものであり、材料とは、そのままの質で製品や部品に使われるものである。物をつくる工場において原材料は、その生産工程で最初に扱われる資材であり、購入部品などと同様に製品を表現する部品表上では最下位に位置する品目である。

関連用語: 購買品

Subcontract Order

製造品目に必要なオーダーのうち、外注業者で製造する場合のオーダーをいう。これには、品目単位であらかじめ外注が決まっている場合と、工程単位で外注に指示される場合とがある。外注オーダーには、品目、工程、納期、所要量のほかに、購買オーダーと同様、業者に関する情報や単価、納入情報などが付される。

関連用語: オーダー

製造品目に必要なオーダーのうち、外注業者で製造する場合のオーダーをいう。これには、品目単位であらかじめ外注が決まっている場合と、工程単位で外注に指示される場合とがある。外注オーダーには、品目、工程、納期、所要量のほかに、購買オーダーと同様、業者に関する情報や単価、納入情報などが付される。

関連用語: オーダー

Subcontract

下請会社や関連会社に対して作業を依頼することをいう。この外注の方式には、品目単位に一括して発注する品目外注と、一部の工程作業を発注する工程外注の2つの方法がある。

下請会社や関連会社に対して作業を依頼することをいう。この外注の方式には、品目単位に一括して発注する品目外注と、一部の工程作業を発注する工程外注の2つの方法がある。

Acceptance

MRPなどにより計画された購買オーダーや外注オーダーを基に、取引業者からの納品物を受け取ることをいう。ここでは、発注したオーダーの納期や数量など発注時の条件と相違ないかを確認すると同時に、分納が発生する場合にはそのための処置を行う。

MRPなどにより計画された購買オーダーや外注オーダーを基に、取引業者からの納品物を受け取ることをいう。ここでは、発注したオーダーの納期や数量など発注時の条件と相違ないかを確認すると同時に、分納が発生する場合にはそのための処置を行う。

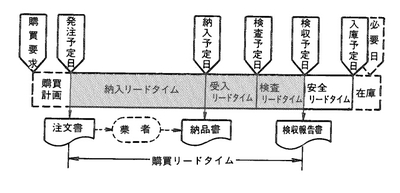

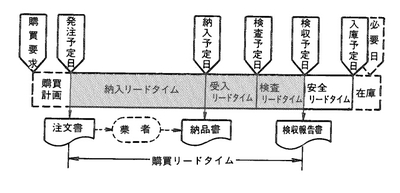

Purchased Lead Time

購買品の発注から納入、さらに検収または入庫されるまでの時間のことである。その構成要素は図のように、納入リードタイム、受入リードタイムおよび検査リードタイムから成る。

関連用語: リードタイム

購買品の発注から納入、さらに検収または入庫されるまでの時間のことである。その構成要素は図のように、納入リードタイム、受入リードタイムおよび検査リードタイムから成る。

関連用語: リードタイム

Supplier

購買品や外注品の購入先や外注先を示す。生産管理の情報システム面において業者という場合には、購入業者や外注業者に固有な情報を1つにまとめたデータを指す。このデータ内容には、業者番号、業者名称、住所、電話番号などが記録される。

関連用語: 技術データ

購買品や外注品の購入先や外注先を示す。生産管理の情報システム面において業者という場合には、購入業者や外注業者に固有な情報を1つにまとめたデータを指す。このデータ内容には、業者番号、業者名称、住所、電話番号などが記録される。

関連用語: 技術データ