少人化: 2008年1月アーカイブ

少人化を実現するためのラインバランシングの方法。各作業者の担当範囲を拡大し、隣接作業者間において“助け合い”、作業バランスを調整できるようにする。たとえ標準作業のピッチが狂っても、品種切り替えによるアンバランスの発生、生産数量が日々変動しても対応しやすい。

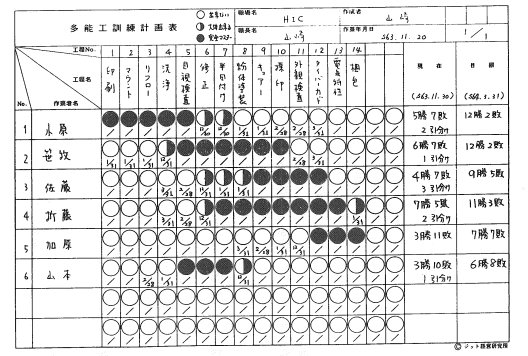

作業者の多能工としてのスキルアップを図るための「目で見る管理」表。作業者の現状のスキル、一定期間のスキルアップ工程(全社的方針・各作業者別)、多能工化の実績、フォロー処理等を記入し随時掲示する。

関連用語: 多能工星取り表

「目で見る」多能工化の1つ。ある一定期間における各作業者の各作業別実績表で、多能工養成のために職場に掲示する。評価はあらかじめ決められた標準作業のタクトタイム・手順等が基本となる。(図90)

図90 ●記入例『ジャストインタイム生産革命指導マニュアル』、p.678より

関連用語: 多能工計画表

作業人員のとらえ方の1つで、各現場・各工程・各ラインの作業者の人数が常に一定であるとする。

定員制を基本に能率向上を考えた場合、生産性(=産出高/投入高)を上げるには、投入高は一定であるわけだから産出高を増やすしかない。高度経済成長の"造れば売れる"時代には、この方法は需要と理に適っていたが、多品種少量生産で市場の変動の激しい時代では、フレキシブルに対応しにくい。

「省力化」や「省人化」等はその例である。前者は需要が減っても機械化にしても、人数が変わらないのでは単に作業者の労力を省くだけとなり、人件費のムダが生じる。後者は需要の変化を考慮せず単に人を省き、新たに定員制を組む。

ゆえに日々変化する受注に応えかつ生産性を上げるには、ニーズに合わせて作業人数を決める非定員制の仕組み(少人化)を取り入れなくてはならない。

関連用語: 非定員制

職場の人員編成の考え方の1つで、"作業者の人数は市場が決める"ことを基本とする。

JITの"少人化"でコスト半減を実現するためには必要不可欠な条件でもある。生産数量は機械能力やコンベアのスピードで判断するのではなく、まず顧客の要求量によってタクトタイムが決まり、そこから何名必要かを決める。顧客の要求量に合わせられるフレキシブル組織でもある。

関連用語: 定員制

フレキシブル生産とは、市場の激しい変化に対応すべく柔軟性をもった生産をいう。ここでの柔軟性とは“多品種化対応”と“機敏な計画変更対応”をいかにうまく行うかがポイントとなる。